こんにちは、今年28歳になるごく普通の社会人男性です。

今回は、自分の中でずっと燻っていた「オタクとは何か」というテーマについて、少し長めに語ってみたいと思います。

はじまりは深夜アニメと裏ネット文化だった

私が最も熱を上げていたのは、2006年から2012年頃。

小学校高学年だった私は、深夜アニメという存在に初めて出会いました。

ポケモンやコナンのようなアニメとは違う。

エロ・グロ・ナンセンス、そして“萌え”――まるで大人の世界を覗いているような背徳感に、私は完全に心を奪われました。

当時の家庭のインターネット環境はADSL。決して快適ではない。

それでも、手元にあるパソコンとネットが私をアングラな世界へと導いてくれたのです。

ニコニコ動画、フラッシュアニメ、2ちゃんねる。

どれも今のように“みんなが見ている”ものではありませんでした。

むしろ、「こんな世界を知っているのは自分だけ」という優越感が、何よりの快楽だったのです。

私の中で「オタク」とはこう定義されていた

オタクとは、陽キャとは真逆の存在です。

学校でも、社会でも爪弾き者。

親の目を盗んで深夜アニメを見て、くだらない幼稚な笑いにあふれたFlash倉庫を漁り、誰も知らないネットの話題が極一部のクラスメイトに通じたときの喜び。

そうしたすべての行為が、「見つかってはいけないエクスタシー」だったのです。

運動部や軽音部のような「青春」は鼻で笑い、

インターネットというデカい石の下に集まるダンゴムシのように、暗く湿った閉鎖空間に集まって自分らが一番嫌っていた陽キャの内輪ノリの真似事を楽しむ。

そんな泥水味の青春を周回遅れで味わうのがオタクであると自認しています。

オタクは“被差別民”

私は極論かもしれませんが、

「オタクとは穢多非人と同等かそれ以下の存在であるべきだ」と考えています。

社会的には最底辺であるという前提。

けれども、そんな自分たちにも誇りがあった。

それが、“物差しを変えれば中流以上になれる”という感覚でした。

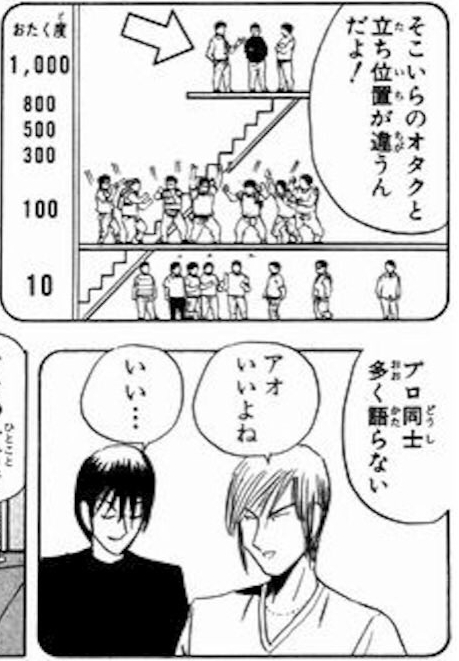

たとえば『こち亀』のある回で登場した「オタクヒエラルキー図」。

これはオタクの“濃さ”によって立ち位置が変わるという階層図で、

上に描かれた図には、実はとても重要な意味があると私は思っています。

ここで描かれているのは、

社会の物差し的には底辺に位置するオタクたちが、

“オタク度”という独自の物差しの中では中流階級以上として振る舞えるという構造です。

これは言わば、

「負のポジティブシンキング」とも呼べる精神構造。

世間からは気持ち悪がられ、笑われ、見下される存在でも、せめてこの界隈の中では、「俺のほうが上だ」と言えるような救済構造があったのです。

しかし、時代はその物差しを壊してしまった

インターネットがスマホで日常化し、

アニメもオタクも誰でも触れるものとなった。

オタク文化は市民権を得た。

最下層の身分制度が撤廃されてしまったのです。

その結果、

「オタク度によるヒエラルキー」も崩壊し、

濃ければ偉い、という価値観は通用しなくなった。

今求められているのは「ちゃんとしたオタク」。

節度を持ち、マナーを守り、空気を読める人間。

つまり、「俺の方が濃いから偉い」はもはや悪とされ、

かつての誇りはただの“空気読めない痛さ”に変わってしまったのです。

「健全化」されたオタク文化に感じる違和感

近年、「推し活」などの言葉が普及し、

誰もがオタクを名乗れる時代になりました。

しかしそれは、

“キモくあること”を否定する時代でもあります。

アイドルライブで、かつてはMIXやジャンプで盛り上がっていた現場も、

今では「公式が禁止してるわけじゃないけどやめろ」と圧をかける“自治厨”が出現。

自分たちはマナーある“まともなオタク”だと振る舞い、

かつての自分を切り捨てていく。

そんな風潮に、私は強烈な違和感を覚えます。

オタクとはキモくあるべき。

キモいという自認を前提としたうえで、

キモいなりにお互いを高め合い、身内ノリで生きる――

それが、本来のオタク文化だったはずです。

かつてオタクには“自由”があった 〜アングラが保証していたもの〜

そしてもう一つ、忘れてはならない大きな喪失があります。

それは、「アングラであるからこその自由」です。

かつてのオタクたちは、世間から見下され、関心も持たれなかったからこそ、

人目に触れない場所で、自分たちだけのやり方で楽しむことができていた。

ニコニコ動画での改変MAD、裏サイトでの掲示板交流、

エロ・グロ・ナンセンスに対する無言の許容。

それらは明文化されたルールがないがゆえに許され、

曖昧さの中で“濃く、キモく、楽しく”存在できていた。

だが今や、オタクという存在が日の目を浴び、

「オタクでもまともであるべきだ」「人に迷惑をかけないオタクであるべきだ」といった

外部的な規範や倫理観が、コミュニティの中に持ち込まれるようになった。

自治という名のウォッシング

ライブ現場でのジャンプやMIXの禁止、

コスプレイベントでの自主規制、

SNSでの言動の“監視”、

二次創作の配慮合戦――

それらは、もともとオタク文化が持っていた曖昧でグレーな自由を、

“誰かが決めた正しさ”によって塗り潰していった歴史でもあります。

そうして現れたのが、いわゆる「自治厨」と呼ばれる存在。

彼らは、もはや社会から抑圧されることなく市民権を得たオタクの中に生まれた、

“内なる規制者”です。

自分たちの快適さと正しさを守るために、

他者の表現や行動に制限をかける。

かつての「自由な世界」は、

今では“健全な振る舞い”によって矯正されてしまった。

自由とは不可逆である

一度決められたルールを、人はそう簡単に解くことはできません。

誰が、どの立場で、何を基準にして“ルールを緩めてよい”と言えるでしょうか?

一度締められた首輪は、解くことすら許されなくなる。

自由とは、縛られる前の一瞬の奇跡であり、

それは取り戻すことができないものなのです。

それはまるで――

動物保護を無視して生産されたフォアグラのように、

椅子に縛り付けられ、

“良質なオタク”として育てられた先に得られるものが、

本当に幸福だと言えるのか?

そんな疑問を、私はずっと抱いています。

終わりに:オタクとは、あの“歪んだ誇り”の中で生きる者だった

私は今でも、

「負のポジティブシンキング」によって生きていた、

あの頃のオタクたちの在り方に美学を感じています。

社会においては卑屈で、後ろめたくて、誰にも理解されない存在。

でも、そんな自分たちだけの世界の中では、

“濃さ”によって認め合い、競い合い、高め合っていた。

そんな世界はもう戻ってこないかもしれません。

でも、忘れたくはないのです。

かつてオタクが“キモいことに誇りを持っていた時代”があったことを。